Dyslipidemia

脂質異常症

脂質異常症について

脂質異常症とは、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)の値に異常がある状態を指し、かつては「高脂血症」と呼ばれていました。

代表的な異常は、LDL(悪玉)コレステロールが高い「高LDLコレステロール血症」、HDL(善玉)コレステロールが低い「低HDLコレステロール血症」、中性脂肪(トリグリセライド)が高い「高トリグリセライド血症」の3つです。

脂質異常症は単体では自覚症状が乏しく、気づかれないまま進行し、やがて動脈硬化を引き起こす原因となります。動脈硬化は脳卒中や心筋梗塞、狭心症といった命に関わる病気に直結するため、脂質異常症の早期発見とコントロールは非常に重要です。

当院では、生活習慣の評価を踏まえた総合的な治療に加え、動脈硬化のリスク評価も行い、患者様の将来の健康を守ることを重視しています。

脂質異常症の症状

脂質異常症は、初期の段階では自覚症状がほとんどありません。そのため、健康診断や血液検査で偶然発見されるケースが多く、「沈黙の疾患」とも呼ばれています。しかし、放置することで体内の血管にコレステロールが蓄積し、徐々に動脈硬化が進行します。

動脈硬化が進んだ結果、心臓の血管が狭くなると狭心症や心筋梗塞、脳の血管が詰まると脳梗塞など、命に関わる疾患を発症するリスクが高まります。まれに中性脂肪が非常に高い場合は、膵炎を引き起こすこともあります。

また、皮膚に黄色腫と呼ばれる脂肪のかたまりができることもありますが、これも極端な例です。症状がなくても「数値が高め」と言われた時点で放置せず、早めに生活習慣の見直しや医療機関への相談が大切です。

脂質異常症の原因

脂質異常症の主な原因は、食生活や運動不足、肥満、過度の飲酒、喫煙、ストレスといった生活習慣にあります。特に飽和脂肪酸(バター、肉の脂身など)の摂取過多や糖質の取りすぎは、LDLコレステロールや中性脂肪を増加させる要因です。

また、遺伝的な要素も関与しており、家族性高コレステロール血症(FH)のように遺伝的にLDLが高くなる病態もあります。さらに、糖尿病や甲状腺機能低下症、ネフローゼ症候群といった内分泌・代謝系の疾患に伴って起こる「二次性脂質異常症」もあります。

年齢とともに代謝が低下し、コレステロールが上昇しやすくなるため、中高年以降は特に注意が必要です。当院では、血液検査だけでなく生活背景を総合的に評価し、原因に応じた治療と予防策をご提案しています。

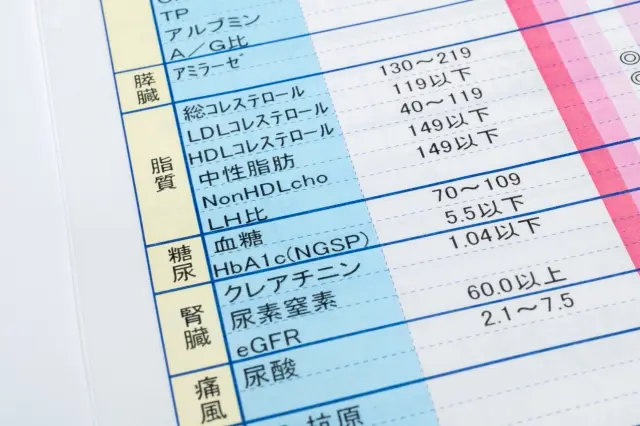

脂質異常症の診断基準

脂質異常症は、空腹時の血液検査で以下の基準に該当する場合に診断されます(日本動脈硬化学会のガイドラインに準拠)。

| LDLコレステロール(悪玉) | 140mg/dL以上 |

|---|---|

| HDLコレステロール(善玉) | 40mg/dL未満 |

| 中性脂肪(トリグリセライド) | 150mg/dL以上 |

| non-HDLコレステロール | 170mg/dL以上(LDL+中性脂肪を含むすべてのアテローム性脂質) |

上記のいずれかに該当すれば、脂質異常症と診断されます。動脈硬化性疾患の既往や糖尿病・高血圧など他のリスク因子を持つ場合は、より厳格な管理目標が設定されることもあります。診断は単回の数値だけでなく、複数回の検査や体調の影響を加味して行います。当院では、数値だけで判断せず、将来的なリスクまで見据えた評価を行っています。

脂質異常症の治療

脂質異常症の治療は、「動脈硬化の予防」と「心筋梗塞や脳梗塞などの重大疾患の発症を防ぐこと」を目的に、段階的に進められます。基本は、生活習慣の改善です。食事療法では、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を控え、青魚や大豆、野菜、海藻、食物繊維を積極的に取り入れることが重要です。糖質やアルコールの摂取量も見直します。また、体重管理と定期的な運動(1日30分程度の有酸素運動)も、LDLの低下やHDLの増加に効果的です。

これらの生活改善だけでは十分な改善が得られない場合には、薬物療法を検討します。主に使用されるのはスタチン系薬剤で、LDLコレステロールの合成を抑え、心血管イベントの予防に有効とされています。ほかにも、エゼチミブ(小腸からの吸収を抑制)、フィブラート系薬(中性脂肪を下げる)、EPA製剤、PCSK9阻害薬など、患者様の状態に応じた選択が可能です。

当院では、単なる数値の改善だけでなく、生活背景やリスク要因をふまえた「納得と継続」ができる治療を心がけています。必要に応じて血管年齢の測定や頸動脈エコー検査なども行い、動脈硬化の進行度を可視化しながら治療効果を確認していきます。