Gout

高尿酸血症

高尿酸血症(痛風)について

高尿酸血症とは、血液中に含まれる尿酸の濃度(血清尿酸値)が慢性的に高い状態を指し、尿酸値が7.0mg/dL以上になると診断されます。この状態が続くと、関節内に尿酸結晶が沈着し、炎症を引き起こす「痛風発作」を起こすリスクが高まります。

痛風は中年男性に多くみられる病気ですが、最近では食生活の欧米化やストレス、肥満の影響で若年層にも増加傾向にあります。さらに、高尿酸血症は痛風だけでなく、腎機能障害、尿路結石、動脈硬化などを引き起こすこともあるため、放置は禁物です。

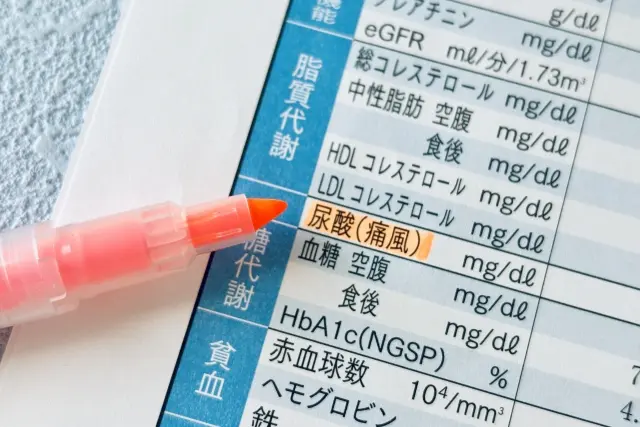

多くの方は発作を起こすまで自覚症状がないため、健康診断などで早期に発見し、生活習慣の見直しや必要な治療を行うことが大切です。当院では、尿酸値管理に加え、合併リスクも含めた総合的な治療を行っています。

高尿酸血症の症状

高尿酸血症そのものは無症状で経過することが多いですが、尿酸が関節に結晶として沈着すると「痛風発作」と呼ばれる強い炎症が起こります。もっとも多いのは、足の親指の付け根(母趾の中足趾節関節)に激しい痛みと腫れ、熱感、発赤が現れるケースで、夜間や早朝に突然発症するのが典型です。その痛みは「風が吹いても痛い」と表現されるほど強く、歩行や靴の着脱も困難になることがあります。

発作は数日〜1週間ほどで自然に軽快しますが、何度も繰り返すうちに他の関節や腎臓にまで影響を及ぼすことがあります。また、尿酸が腎臓に沈着すると「痛風腎」と呼ばれる腎障害を起こし、腎機能の低下につながります。症状が出ていなくても尿酸値が高い方は、早めの対処が重要です。

高尿酸血症の原因

高尿酸血症の原因は、大きく分けて「尿酸の産生過剰型」と「排泄低下型」に分けられます。日本人の多くは腎臓からの尿酸排泄が低下する「排泄低下型」が主で、これには遺伝的体質や慢性腎臓病、加齢が関係しています。

一方、産生過剰型は、プリン体の多い食事(レバー、干物、ビールなど)や過度な飲酒(特にビールや焼酎)、肥満、ストレス、激しい運動などが関係しています。また、脱水状態になると尿酸が濃縮され、急性発作の引き金になることもあります。

内分泌疾患(甲状腺機能低下症など)や利尿薬の長期使用も原因となります。最近では食生活の乱れや運動不足、メタボリックシンドロームの一環として高尿酸血症を認める例も多く、生活習慣病の一部として捉えることが重要です。

高尿酸血症の診断基準

高尿酸血症は、血清尿酸値が7.0mg/dL以上であることが診断の基準です。これは日本痛風・尿酸核酸学会が示す基準で、症状の有無にかかわらず該当すれば「高尿酸血症」とされます。以下のように分類されます。

| 軽度 | 7.0~7.9mg/dL |

|---|---|

| 中等度 | 8.0~8.9mg/dL |

| 高度 | 9.0mg/dL以上 |

また、尿酸値の上昇パターンに応じて、尿中尿酸の排泄量を調べることで「産生過剰型」「排泄低下型」「混合型」のどれに該当するかを判定します。痛風発作の既往がある方や、腎機能障害・尿路結石・高血圧・糖尿病などの合併症を有する方は、より厳密な管理と治療が必要です。当院では、単に尿酸値を測るだけでなく、尿検査や腎機能検査も含めた総合的な評価を行い、適切な治療方針を提案しています。

高尿酸血症の治療

高尿酸血症の治療は、痛風発作の予防とともに、腎障害や動脈硬化などの合併症を防ぐことが目的です。まずは生活習慣の見直しが基本となります。プリン体の多い食品(内臓、干物、エビ、アルコールなど)を控え、水分を十分に摂ることで尿酸の排泄を促します。肥満のある方は適正体重への減量が必要で、過度な断食や激しい運動は逆に尿酸値を上げるため注意が必要です。

発作を起こしていない段階でも、尿酸値が高く、合併症リスクがある方には尿酸降下薬の使用を検討します。尿酸の産生を抑える「キサンチンオキシダーゼ阻害薬(アロプリノールやフェブキソスタット)」、尿酸の排泄を促す「尿酸排泄促進薬(ベンズブロマロンなど)」が代表的です。発作時には炎症を抑えるため、NSAIDsやコルヒチンを短期間使用します。発作中は急激な尿酸値の変動を避ける必要があるため、降下薬の開始・調整には慎重な管理が必要です。

当院では、患者様の尿酸タイプを見極めたうえで、生活指導から薬物治療までトータルでサポートしています。痛風は「繰り返さないこと」が最大の予防。一緒に再発を防ぎましょう。